結論から言うと、『ちびくろ・さんぼ』が絶版となったのは著作権問題かと思います。

断言できないのは、出版社が明確な理由を述べていないからです。

ですが当時の状況を鑑みれば、差別問題だけを理由として『ちびくろ・さんぼ』が書店から消えたわけではなさそうです。

その理由を詳しくみていきましょう!

・小さい頃『ちびくろ・さんぼ』を読んだことがある

・『ちびくろ・さんぼ』が絶版になった理由が知りたい

・『ちびくろ・さんぼ』が復活した経緯を知りたい

『ちびくろサンボ』の絵本を探しているならこちらがオススメ!

ちびくろ・さんぼ の基本データ

『岩波子どもの本』の初回配本のひとつ

一時期一世を風靡した岩波書店の『ちびくろ・さんぼ』は、光吉夏弥と石井桃子が中心となった『岩波子どもの本』シリーズの初回配本のひとつでした。

ちびくろ・さんぼ のあらすじ

あるところにかわいいくろいおとこの子がいました。なまえをちびくろ・さんぼといいました。 さんぼが新品の服を着て森を歩いているとトラが次々あらわれて?!

Amazon『ちびくろ・さんぼ』商品説明より

Wikipediaのネタバレあらすじを見てみる

主人公は、父ジャンボ・母マンボと一緒に暮らしている男の子、サンボである。

両親から新しい紫の靴・赤い上着・青いズボン・緑の傘をもらったサンボは、ジャングル(竹藪)に出かける。しかし通りかかった4頭のトラたちに喰われそうになり、身に着けたものを一つずつ与えることで許してもらう。サンボは裸にされ、号泣する。

一方4頭のトラたちは、戦利品を奪い合って尻尾を噛んで輪になって木の周りをぐるぐる回りはじめる。その間にサンボは、与えたものをすべて取り返すことに成功する。トラたちは最終的に溶けてギー(インドのバター)になってしまう。サンボ一家はそのギーでパンケーキを焼く。マンボは27枚、ジャンボは55枚、サンボは169枚も食べた。

ちびくろ・さんぼ の作者は?

原作者はヘレン・バンナーマン

イギリス人のお母さんですが、当時は植民地であったインドに軍医であった夫と子どもたちとともに暮らしていました。

『ちびくろ・さんぼ』など様々な絵本を子どもたちのために手作りしていました。

イギリスで出版するために知人に預けた『ちびくろ・さんぼ』手のひらサイズの原作は、結局ヘレンのもとには戻らなかったそうです。

版権まで手放されてしまい、改変につぐ改変で海を越えてしまいました。

彼女の気持ちは多くは残されていませんが、さんぼの扱いをどのように感じていたのでしょう…

岩波版の絵を描いたフランク・ドビアス

オーストリア出身の画家で、のちにアメリカに移住して『ちびくろ・さんぼ』の挿画を描きました。

日本では名前を知られていますが、世界的にはそうではないため没年も不明となっています。

岩波版の『ちびくろ・さんぼ』出版の際に盗作のような絵が描かれていても見逃されたのは、当時既に没していたからだろうと言われています。

訳者・編集は光吉夏弥

『岩波子どもの本』創立者の一人でもある翻訳家です。

この方なしに日本の児童文学は語れないと思います。

数えきれないほど多くの翻訳絵本を世に送り出してくださいました。

しかし当時は著作権への意識が世の中全体で低かったこともあり、今では考えられないような編集がなされたものもあります。

『ちびくろ・さんぼ』もそのひとつでした。

知っておきたい『ちびくろサンボ』問題

一時期絶版になったとか、差別問題で自主回収騒ぎがあったとか…なんとなく知っているけれど、実際は何があったのか、振り返ってみましょう。

「ちびくろサンボ」にまつわる年表

- ~1899ヘレン・バンナーマンがインド滞在中、子どもたちの為に『The Story of Little Black Sambo』を手作りする

- 1899イギリスのグラント・リチャーズ社が『The Story of Little Black Sambo』を刊行

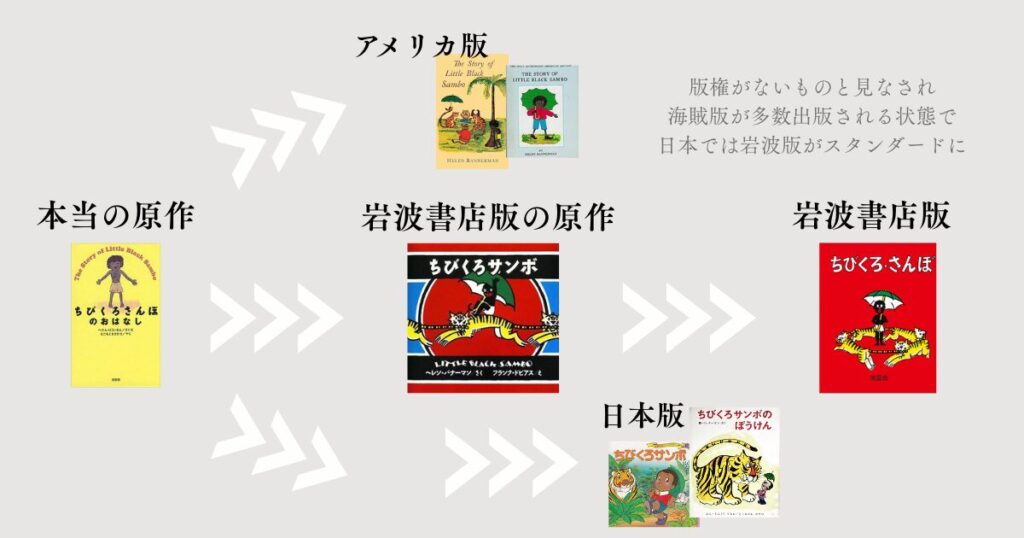

この時、知人の手に渡ったことから版権がないものと見なされてしまう

- 1927アメリカのマクラミン社が『LITTLE BLACK SAMBO』を刊行

アメリカでは多くの海賊版が出版されており、その中のひとつ

この時舞台がインドからアフリカに改変 - 1953日本の岩波書店が『ちびくろ・さんぼ』を刊行

日本でも海賊版が溢れ、ほぼすべての出版社がそれぞれのサンボを出版している状態

- 1970~公民権運動の広がりに伴い人種差別を指摘されるようになり、各地から姿を消していく

各国では絶版になったわけではなく、閉架という措置だった

- 1988岩波書店を始め、各出版社が自主的に絶版とする

ワシントン・ポスト紙による黒人マネキン批判記事を発端に日本でも黒人差別問題の指摘が広がり、「黒人差別をなくす会」という団体が出版社に抗議したことによる

- 1999径書房が『ちびくろさんぼのおはなし』を刊行

原作とまったく同じものを出版

この間にも絶版が妥当かどうかの議論は交わされていた - 2005瑞雲舎が岩波版『ちびくろ・さんぼ』を復刊

岩波版の著作権が切れたことに伴うが、岩波書店は編集権の侵害として抗議

- 2008径書房がマクラミン社版の『ちびくろサンボ』を刊行

岩波書店による編集はカットし、マクラミン社のものをそのまま出版

よく知られているこの本は原作とは全く違うもの

現在手に入る『ちびくろ・さんぼ』は瑞雲舎が、著作権の切れた岩波書店版を復刊したものです。

岩波書店は1953年、『岩波子どもの本』の初回配本として『ちびくろ・さんぼ』を発刊しました。

その岩波書店版はアメリカのマクラミン社が出版したものを、岩波書店がレイアウトなどを改変して出版したものなのです。

縦書き・右開きが主流だった時代に合わせて改変した

『岩波子どもの本』の初期は、海外作品の翻訳版がそのほとんどを占めていました。

しかし、『岩波子どもの本』を発刊するにあたっては戦後間もないということもあり、貧しさの中でも手に入りやすくなるよう価格を抑えるため、紙の無駄にならないサイズに統一されることになっていました。

当時はアメリカ絵本の黄金期であり、アメリカでは様々な判型・かたちで自由に贅沢に絵本が作られていました。

もちろん英語なので横書き・左開きの状態です。

岩波書店や中心的編集者であった光吉夏弥・石井桃子はアメリカの出版社に日本の状況を伝えたうえで縦書き・右開きのために編集する許可を取り、様々な海外名作絵本を『岩波子どもの本』として世に送り出したのです。

『ちびくろ・さんぼ』もそのひとつでした。

岩波版の問題はそれだけじゃなかった

『岩波子どもの本』版の『ちびくろ・さんぼ』には、お馴染みとらのバターのお話だけじゃなく、さんぼの弟の話も収録されていました。

それは現在瑞雲舎から『ちびくろ・さんぼ2』として出版されています。

作者を見ると、文はヘレン・バンナーマンですが絵は岡部冬彦という日本人になっています。

もちろん同じサンボが主人公であり、その姿かたちもそっくりです。

つまり、当時の岩波書店は『ちびくろ・さんぼ』を出版の際、フランク・ドビアスではなくこの岡部氏に似せた絵を描かせて出版したのです。

今でいう二次創作を本家と同じ本に収録したようなものかな?

著作権の意識があまりない時代だったんだね…

岩波書店による改変前のマクラミン社版も海賊版だった

これだけ知ると、マクラミン社や原作者たちは怒らなかったのかな?と思いますよね。

でもそのマクラミン社が出版したのは、原作とは全く違うフランク・ドビアスによる絵の海賊版とも呼べる改変がなされたものだったのです。

岩波書店が原作としたマクラミン社版がこちら。

わたしが知ってるのと全然ちがう!

中身も全然違い、縦書き構成のために絵が反転されている箇所もあります。

サイズもかなり小さいので、岩波書店のものとはかなり印象が違いますね。

でも、本当の原作である作・絵ともにヘレン・バンナーマンによる絵本を見るとさらに驚きます。

本当に本当の原作は絵もヘレン・バンナーマンによるもの

これがほんとに同じ絵本なの!?

これは原作者のヘレン・バンナーマンが自分の子どもたちのために描いた手作りの本をもとに、1899年にイギリスで発刊された当時のものを日本の径書房が復刊したものです。(※現在は絶版)

イギリスで最初に出版される際ヘレンの知人の手を通したのですが、その時に版権も手放してしまったそうです。

その出版社が版権の登録を怠ったため、著作権がないものと見なされてしまい、海賊版が溢れる状態になってしまいました…

各国で好き勝手に改変される状態

特にアメリカでの海賊版の横行はひどいものでした。

作者の名前を記載しなかったり、勝手に舞台を変えてしまったり、主人公を黒人の子どもに変えてしまったり。

日本でも岩波書店だけでなく様々な出版社がそれぞれのちびくろサンボを発刊していた状態でした。

つまり、私たちがよく知る岩波書店版の『ちびくろ・さんぼ』は原作が改変された海賊盤をさらに編集・改変したものだったのです!

本当の『ちびくろさんぼのおはなし』

ヘレンが物語を描いた当時、ヘレンは夫とともにイギリスではなく当時イギリスの植民地だったインドに在住していました。

しかし、子どもたちは教育のためにある程度大きくなるとイギリスで過ごさせていたようです。

そんなヘレンが離れて住む自分の子どもたちの為に描いたものです。

だからインドが舞台で主人公のさんぼもインド人の男の子。

ヘレンが描いたさんぼは当時のインド人としては常識的なものだったのだろうと推測します。

ジャングルというよりは竹藪のように描かれており、より身近に感じます。

手のひらサイズで、ページをめくる楽しさにあふれた素朴でありながら画期的な絵本でした。

シリーズの1冊として出版

もともとはヘレンの手作り絵本でしたが、イギリスの出版社による子どもたちのための短い物語「Dumpy Books for Children」のシリーズとして発売されたのが最初です。

このときもヘレンによる挿絵がついており、見開きの片方に文、片方に絵というスタイルになっています。

トラとギーにインド要素が残っている

黒人差別問題があったことを知っていると、アフリカなのにトラ?と思いますよね。

小さな頃は気にならなかったけれど、大人になると挿絵のバターに「GHI」の文字があるのも気になります。

でも、もともとはインドが舞台だと知って納得です!

なぜ『ちびくろサンボ』が差別だと言われるようになったのか

アメリカでの改変が人種差別問題を生み出した

もともとインドが舞台だったのだから、黒人差別問題とは関係のないように思います。

ですが、アメリカに『ちびくろさんぼのおはなし』が渡った時、アメリカ人の家庭でも分かりやすいようにアフリカを舞台に移したものが制作されました。

そしてサンボも黒人の男の子に、原作よりより黒く描かれることになりました。

わたしたちの知る『ちびくろ・さんぼ』の原作となったマクラミン社のフランク・ドビアス版もこのように改変されたものでした。

1950年代の人権運動で標的に

1950年代になると、アメリカではアフリカ系アメリカ人への差別撤廃を求めた人権運動が活発になっていきます。

1970年代には様々な『ちびくろサンボ』も人種差別との関連性が指摘され、アメリカだけでなくイギリスでも、海賊版を含むほとんどが書店から姿を消しました。

が、絶版となっていたわけではなく、入手そのものは可能だったようです。

名前や行動などが差別的だという指摘

アメリカ版のアフリカ風『ちびくろサンボ』の問題点として、そもそも「サンボ」という名前が英米における黒人への蔑称と同じであることが挙げられていました。

他にも最後にたくさんパンケーキを食べる様子が大食らい、派手なファッション、ステレオタイプな表現…様々な指摘がされました。

確かに、フランク・ドビアスの絵を始めとするアフリカ風『ちびくろサンボ』には当時差別的と言われても仕方のない誇張的表現が見受けられると思います。

ヘレン・バンナーマンのさんぼは差別的とは言えない?

本当の『ちびくろサンボ』はインドが舞台と言われています。

南インドのタミルではサンボはよくある名前のひとつなのだそうです。

原作者のヘレンは当時の植民地だったインドに家族で滞在していたイギリス人であり、インドの子どもをモデルに描いたという説の方が個人的には自然に思います。

それに、原作を見ると色遣いがもっと柔らかで、表情もとっても豊かに描かれています。

ヘレンは確かに植民地統治者側にいた立場でしたが、現地の人々に対する差別的なものがこの作品に描かれているようには思えません。

とはいえ、時代とともにいろいろなものが変わっていきます。

100年以上前の作品なので、当時と今、この先では見え方も違ってくるでしょう。

『ちびくろ・さんぼ』の差別問題については様々な考察がなされています。

日本では絶版されることに

日本にもその波は押し寄せてきました。

ですが、英米では絶版ではなく閉架などひっそりとした処置が取られたのに対し、日本では絶版という厳しい措置が取られました。

1988年~1989年にかけてのことです。

そもそもの発端はまったく違うもの

1988年のワシントン・ポスト紙で東京そごう店の黒人マネキン展示を批判する記事が掲載されました。

それをきっかけとして、日本でも黒人表現を見直す機運が高まっていきます。

当時結成されたばかりの「黒人差別をなくす会」という人権団体は、岩波書店をはじめ各出版社にちびくろサンボが差別的だと抗議を送りつけました。

それが発端となり、書店から次々と姿を消していき、絶版となっていったのです。

発売禁止ではなく、出版社が自主的に絶版としたのが実情です。

人権問題に配慮されたサンボたちが世に

その後、人権問題に配慮した改作がいろいろと出版されました。

『ちびくろサンポ』という主人公が黒い犬になったものまで!

ですが、思い出してください。

いくら人権問題をクリアしても、そもそも岩波書店版『ちびくろ・さんぼ』は当時の著作権を侵害している作品だったのです。

日本での復刊は著作権問題を見ないふり?

現在手に入る瑞雲舎版は、このような問題を完全スルーして復刊しています。

復刊当時はアメリカでの批判的な報道があったり、岩波書店は編集権の侵害を訴えたりしているそうです。

あえてアフリカ風さんぼを復刊したのはなぜか

当時は人種差別だと言われて絶版になったと言われています。

ですが、差別問題であるならばアフリカ風のさんぼを復刊したのは問題になっておかしくありません。

しかし今も日本では普通に発売されていること、さらには他に差別的だと指摘されながらも絶版になっていない作品が多々あることなどから、そもそも絶版の理由は人種差別問題ではないのでは?と思わざるをえません。

だからこそ、差別が問題ではないと知ったうえで瑞雲舎は復刊したのではないでしょうか。

岩波書店を始めとする出版社が全て自主的に絶版としたのは、差別問題を機に著作権問題にまで発展することを恐れたのでは?

2003年に著作権、2004年に編集権が消滅?

瑞雲舎が岩波版『ちびくろ・さんぼ』を復刊したのは2005年のことです。

2003年にはヘレン・バンナーマンの死後50年(戦争による延長含む)が経ち、著作権の保護期間が終了しました。

さらに2004年には1953年に発刊された岩波書店版の編集権も消滅しました。

そこをすかさず瑞雲舎が復刊したのだという流れです。

これを見ると、岩波書店を含む出版社による絶版は、著作権問題だったのでは?と思ってしまいます。

今の常識で考えれば、海賊版をホンモノだと思って翻訳版を出したなんて恥でしかないですもんね…

その著作権問題はどうなっているのか

では、その著作権問題は解決されているのでしょうか?

こちらのページでは実は原作者の著作権が2007年末まであったという指摘、さらに瑞雲舎はその指摘を無視しているように見受けられる記載があります。

そもそも、岩波版『ちびくろ・さんぼ』そのものが当時の著作権を侵害している作品なのです。

その作品をそのまま復刊した瑞雲舎版は、残念ながら『ちびくろ・さんぼ』の著作権問題を解決しているとは言えません。

ですが、瑞雲舎は続編と銘打って出版を続けました。

2は絵の作者が亡くなってからの出版

『ちびくろ・さんぼ2』については上記で触れたとおり、絵も日本人による海賊版と言っていいものです。

岡部冬彦が岩波書店から依頼を受け、似せて描いたという盗作ともいえるもの。

いくら著作権が切れたとはいえ、当時の著作権侵害とも言える作品を復刊することに問題はないのでしょうか?

岡部さんは2005年の5月にお亡くなりになり、9月には『ちびくろ・さんぼ2』が復刊されました。

これも、作者からの批判を避けるためとしか思えないのが残念です。

3はもはや続編と呼んでいいのか分からないレベル

『ちびくろ・さんぼ3』はもっとひどい。

原作者のヘレン・バンナーマンが描いた『ちびくろ・かーしゃ』という作品の主人公をさんぼに置き換えた上にストーリーも改変したというもはや二次創作作品なのです。

なので、ヘレン・バンナーマンが原案となっているんですね…

さんぼの作品ですらないのにさんぼと銘打っている、今も続編として普通に売っていていいのか悩むレベルの作品です。

岩波書店版で刷り込まれているのでだいすきなのですが、原作者の扱いがひどすぎてどうしてもモヤッとしちゃうんですよね…

『ちびくろ・さんぼ』は読んではいけないのか

個人的に著作権問題の方が絶版の理由になっている気がして、この絵本の収益で今の出版社が儲けるのはモヤッとしますw

ですが、子どもたちにそんなことは関係ないのです。

あれだけ日本人の子どもたちが夢中になった岩波版『ちびくろ・さんぼ』には魅力があるのは間違いありません。

それは原作の物語の力はもちろんのこと、フランク・ドビアスの絵、光吉夏弥の編集もあってのことです。

差別問題はセンシティブであり、時代と共に問題意識は変わっていくと思います。

この作品を見て黒人のステレオタイプな表現だと感じる方は読み聞かせなければいいと思いますし、懐かしく素晴らしいと思うならば読み聞かせてあげましょう。

選択肢がある以上、選ぶのは自由だと思います。

わたくしマイタケの個人的感情としては「図書館で借りて読みましょう」というあたりに落ち着きました!

初期の『岩波子どもの本』はこのような改変が多かったんですよ。

他の作品についても気になる方はこちらもどうぞ!

コメント